Hast Du diese Situation schon einmal erlebt:

Du schaust Dich während einer Sitzung um und musst feststellen, dass einige Lernende komplett überfordert scheinen, während andere schon vor Langeweile längst abgeschaltet haben.

Da kann man sich als Lernbegleiter:in erst einmal hilflos fühlen. Wie kann das eigentlich passieren und was machen wir jetzt?

In einem Seminarraum schaust Du in viele Gesichter. Und hinter jedem dieser Gesichter verbirgt sich eine ganz individuelle Geschichte, die sich auch auf den Lernprozess auswirkt.

In konventionellen Lernsettings kommen hier leider meistens eher die lernhemmenden Auswirkungen zum Vorschein. Dabei gibt es auch so viele lernförderliche Aspekte, die sich auf der Individualität der Lernenden aufbauen lassen.

Gerade in der Erwachsenenbildung begegnet uns die Heterogenität in Lerngruppen sehr häufig. Daher sollten wir uns auch auf Ansätze konzentrieren, die diese Eigenschaft zu einer Stärke machen:

Motivations-SOS!

Das eingangs beschriebene Szenario kann wie eine echte Pattsituation wirken.

Denn egal, auf welche Teilgruppe wir uns dann fokussieren wollen, die andere wird zwangsläufig weiter über den Rand der Motivationskurve abfallen.

Denn das ist eigentlich das Hauptproblem, das beide Lernhindernisse gemeinsam haben. Sowohl Unter- als auch Überforderung sind echte Motivationskiller.

Überforderung bedeutet Frust. Und anhaltender Frust führt letztendlich zum Aufgeben und resultiert oft auch in einem verminderten Selbstwertgefühl. Das ständige Arbeiten an der persönlichen Leistungsgrenze ist kognitiv äußerst anstrengend und führt letzten Endes nur zu Demotivation.

Dabei liegt die Problematik meist keinesfalls in der intellektuellen Leistungsfähigkeit der Teilnehmer, sondern vielmehr in mangelndem Vorwissen oder methodischen Fehleinstellungen.

Auf den ersten Blick mag Unterforderung wie das kleinere der beiden Probleme wirken. Denn was macht es schon groß, wenn man mehr weiß und kann als gefordert ist? Tatsächlich ist diese Situation auf Dauer aber für den Lernerfolg genauso hinderlich. Teilnehmer:innen, die sich konstant unterfordert fühlen, schalten irgendwann einfach ab und sind für ein Lernerlebnis nicht mehr zugänglich.

Zunächst scheinen die beiden Pole wie unvereinbare Extreme zu wirken, doch es gibt Möglichkeiten und Wege die Verschiedenheit der Gruppenmitglieder zu Gunsten einer produktiven Lernerfahrung zu nutzen – ohne dabei eine der beiden Seiten einfach ihrem Schicksal zu überlassen.

Diversität als Lernkatalysator!

Auch wenn die Durchführung eines Seminars mit einem heterogenen Teilnehmerfeld manchmal besondere Herausforderungen darstellt: in der Unterschiedlichkeit der Teilnehmenden liegt auch das größte Lernpotenzial!

Denn wenn Menschen mit verschiedenen Hintergründen und Lebenserfahrungen zusammenkommen, kann der Austausch besonders lebendig und das Lernen besonders fruchtbar werden. Daher liegt es an den Lernbegleiter:innen, dafür zu sorgen, dass dieser Austausch auf einen entsprechenden Boden fallen kann.

Denn wenn in der Erwachsenenbildung Abiturienten oder Akademiker:innen neben Schulabbrechern sitzen, mögen Einige unterbewusst zunächst dazu zu neigen die letztere Gruppe als benachteiligt – oder insgeheim sogar als hinderlich – zu empfinden.

Doch genau diese unterschiedlichen Voraussetzungen kann man durch das richtige methodische Lernumfeld zu einem Katalysator des Lernerfolgs machen!

Lehrformen, die eine Teilnehmergruppe in ihrer Gänze anzusprechen versuchen – wie der klassische Frontalunterricht – machen häufig von diesen potentiellen Vorteilen keinen Gebrauch.

Denn es gibt so viele Merkmale in jeder Hintergrundgeschichte, die den Lernprozess bereichern können. Selbst wenn es keine großen Leistungs- oder Wissensunterschiede in einer Gruppe gibt, verpuffen viele mögliche Lernchancen aus anderen Bereichen.

Spontan wünschen sich wohl einige Lehrende eine möglichst homogene Lerngruppe, in der die Zusammenstellung im Bezug auf Alter, Bildungshintergrund, Berufsbild und Leistungsfähigkeit möglichst einheitlich sind. Denn es mag leichter erscheinen, eine solche Lerngruppe pädagogisch anzuleiten.

Tatsächlich zeichnen sich aber auch scheinbar homogene Gruppen durch eine individuelle Verschiedenheit aus, die durch ein starres Lehrkonzept vernachlässigt werden. Indem die Individualität ignoriert wird, verfestigt sich die Unterschiedlichkeit nur immer weiter.

Gut vorbereitet ist halb gewonnen

Doch wie sollen wir gleichzeitig auf alle Mitglieder einer Gruppe eingehen, die so unterschiedlich sind?

Die Heterogenität von Lerngruppen stellt Lehrende immer wieder vor Herausforderungen in der Planung und Durchführung eines Seminars. Da in vielen Fällen die individuellen Wissensstände und der Background sehr unterschiedlich sind, lässt sich nur schwerlich eine Lernmethode in Einheitsgröße finden, die allen Teilnehmern passen soll.

Daher ist das Geheimnis oftmals, erst gar nicht diesen Versuch zu unternehmen. Stattdessen können wir der Individualität Raum geben und das entstehende Lernpotenzial ausschöpfen.

Damit wir uns vor Seminarstart ein besseres Bild von der Gruppe machen können, empfiehlt sich grundsätzlich immer etwas Vorbereitung.

Das beginnt ganz basal mit unserer inneren Einstellung. Wir müssen einerseits die Unterschiedlichkeit der Lernenden bewusst annehmen und uns selbst andererseits manchmal mehr zurücknehmen.

Auf der anderen Seite kann es trotzdem sehr vorteilhaft sein, möglichst viel im Vorfeld über die Gruppenkonstellation zu wissen. Falls es beispielsweise große Unterschiede im Vorwissen gibt, kannst Du hier zusätzliche Inhalte vorschalten oder zu Beginn methodisch darauf eingehen.

Du erfährst außerdem bereits einige Impulse, auf die Du später gezielt inhaltlich eingehen kannst oder Merkmale die für die Gruppenbildung interessant sein können.

Der richtige Ansatz

Diese Merkmale sorgen dafür, dass das Lernen in einer bunten Lerngruppe besonders produktiv werden kann:

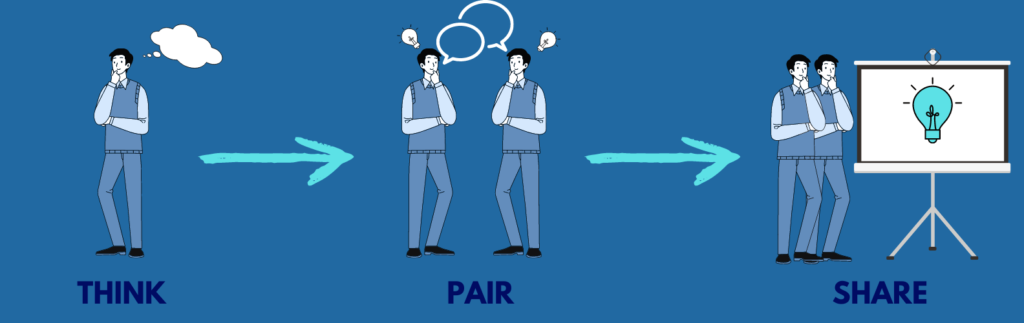

- Soziales und kooperatives Lernen

- Methoden mit Fokus auf Dialog und Austausch + Feedback

- Freiheit in der Bearbeitungsweise

- Weg von Lehrendenzentrierung

Beim sozialen und kooperativen Lernen ist der Lernerfolg an das Kollektiv geknüpft. Lernen ist keine Einbahnstraße, sondern entsteht zwischen vielen Knotenpunkten. Die Lernbegleitung schafft dabei den Lernraum, in dem die Lernenden besonders viel selbstständige Lernleistung und Eigenaktivität zeigen dürfen.

Die Verantwortung des Lernens wird zwischen Lehrenden und Teilnehmer:innen geteilt, sodass sich jeder Einzelne aktiv beteiligt fühlt. Auch die möglichst große Offenheit in der Bearbeitung arbeitet in diese Richtung und überträgt Lernverantwortung.

Gleichzeitig bekommen die Lernenden so die Möglichkeit, ihre individuellen Erfahrungen einzubinden und mit der Gruppe zu teilen. Auf diese Weise kommen oftmals so viele, auch ganz unerwartete, inhaltliche Aspekte zum Vorschein.

So können auch Themen Raum bekommen, die ansonsten vielleicht zu wenig Beachtung finden und die Teilnehmenden selbst werden besonders motiviert und engagiert arbeiten.

Besonders zu betonen ist auch die Wichtigkeit von Kommunikation innerhalb der Gruppe. Ein offener Dialog und kontinuierliches Feedback können dabei helfen, den Lernprozess besser zu bewerten und gegebenenfalls anzupassen.

Bei der Arbeit mit heterogenen Lerngruppen bietet es sich durchaus an, die Sozialformen im Seminar regelmäßig zu wechseln. Es sollte eine gesunde Mischung aus Plenum, Einzel-, Paar- und Gruppenarbeit herrschen.

Da wie bereits erwähnt aber die größte Stärke heterogener Teilnehmerverbände in der Gruppendynamik liegt, bietet sich eine besonders hohe Quote an Gruppenarbeiten an.

Die Unterschiedlichkeit innerhalb einer Gruppe muss nicht zwanghaft nivelliert werden, sondern kann zu einem Antrieb werden – nicht nur für inhaltliches, sondern vor allem auch für soziales und kulturelles Lernen!